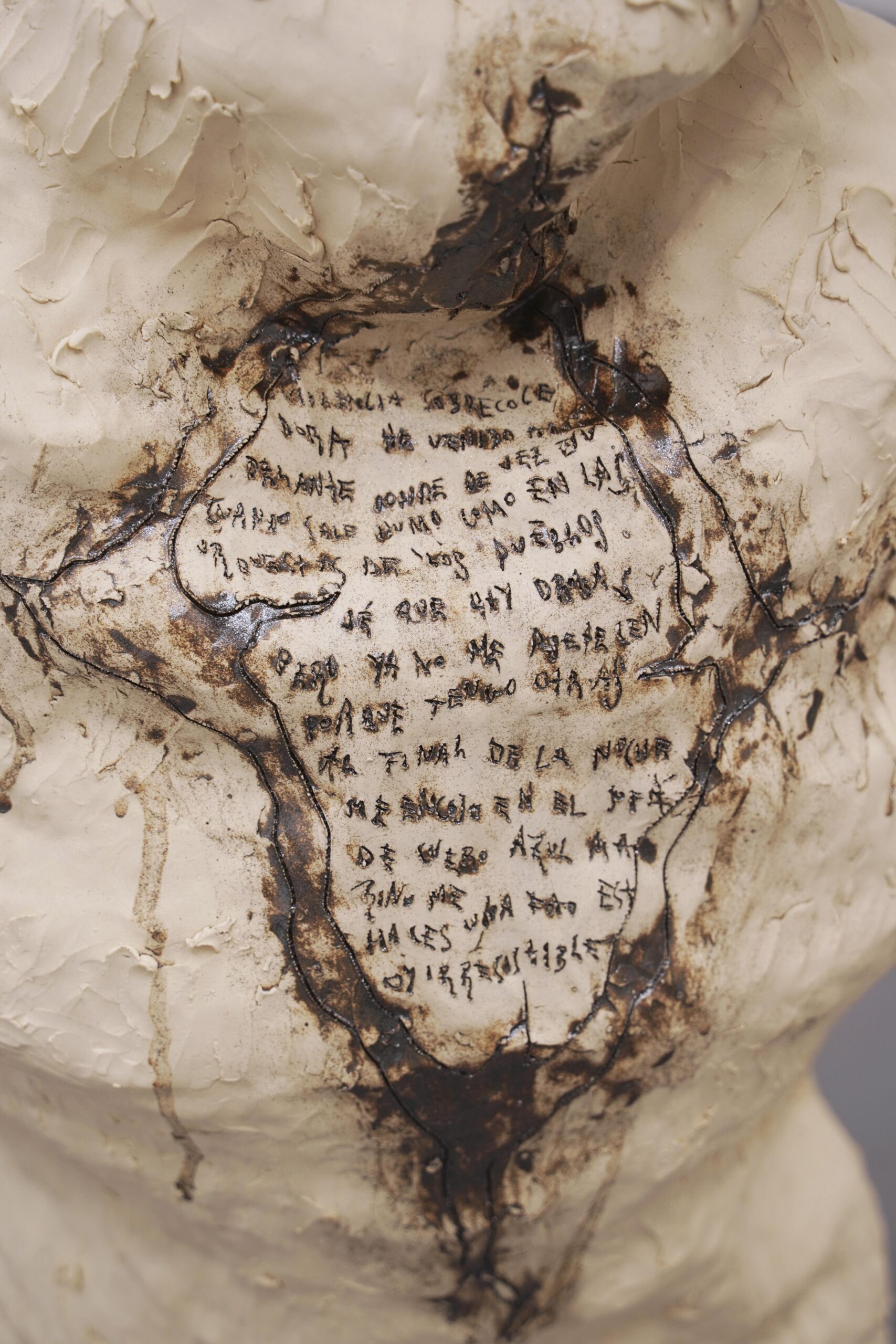

Una mariposa se posó sobre mi cara, rozando con sus alas mis mejillas. Un hierro arde. Se revienta a martillazos. Estas manos te tocan, amasan y retuercen. Construyen bloque a bloque este castillo para resguardarnos de la dureza. Para cultivar lo importante. Yo, como se decía en aquella película, recogeré tu sudor para salar nuestra sopa.

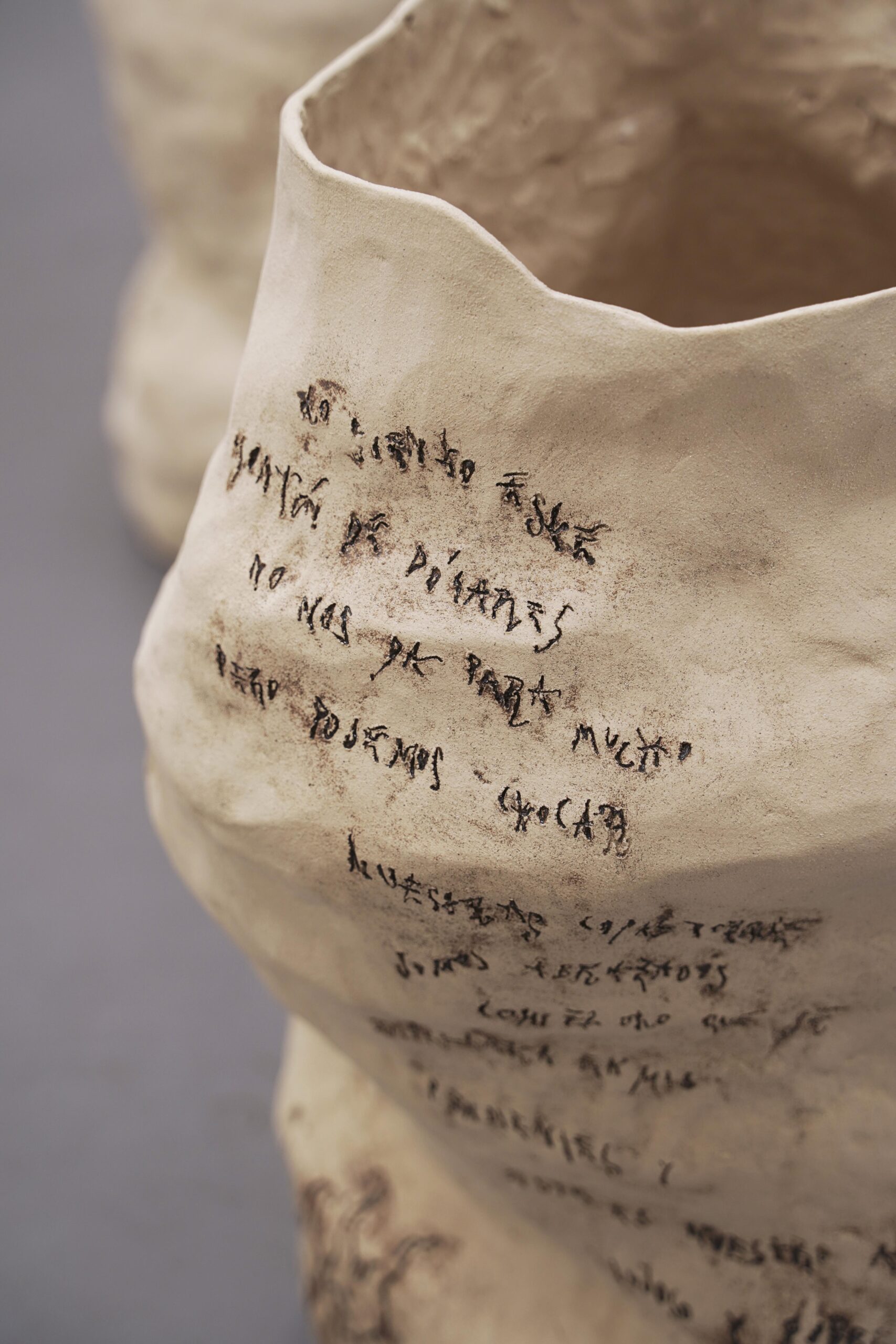

Reflejados en el televisor. En otro idioma, en otro continente. Con la misma suavidad y con la misma fuerza. Un ramo de flores amarillas. Paseamos por Tribeca buscando el río y encontramos una montaña de sal. Para derretir la nieve que se acumula en el cristal. Esponjosa y helada, en la misma imagen que nuestros cuerpos sencillos. Como quema este frío quemaré todos los malos momentos. Para que solo queden los buenos. Para que solo queden los buenos.

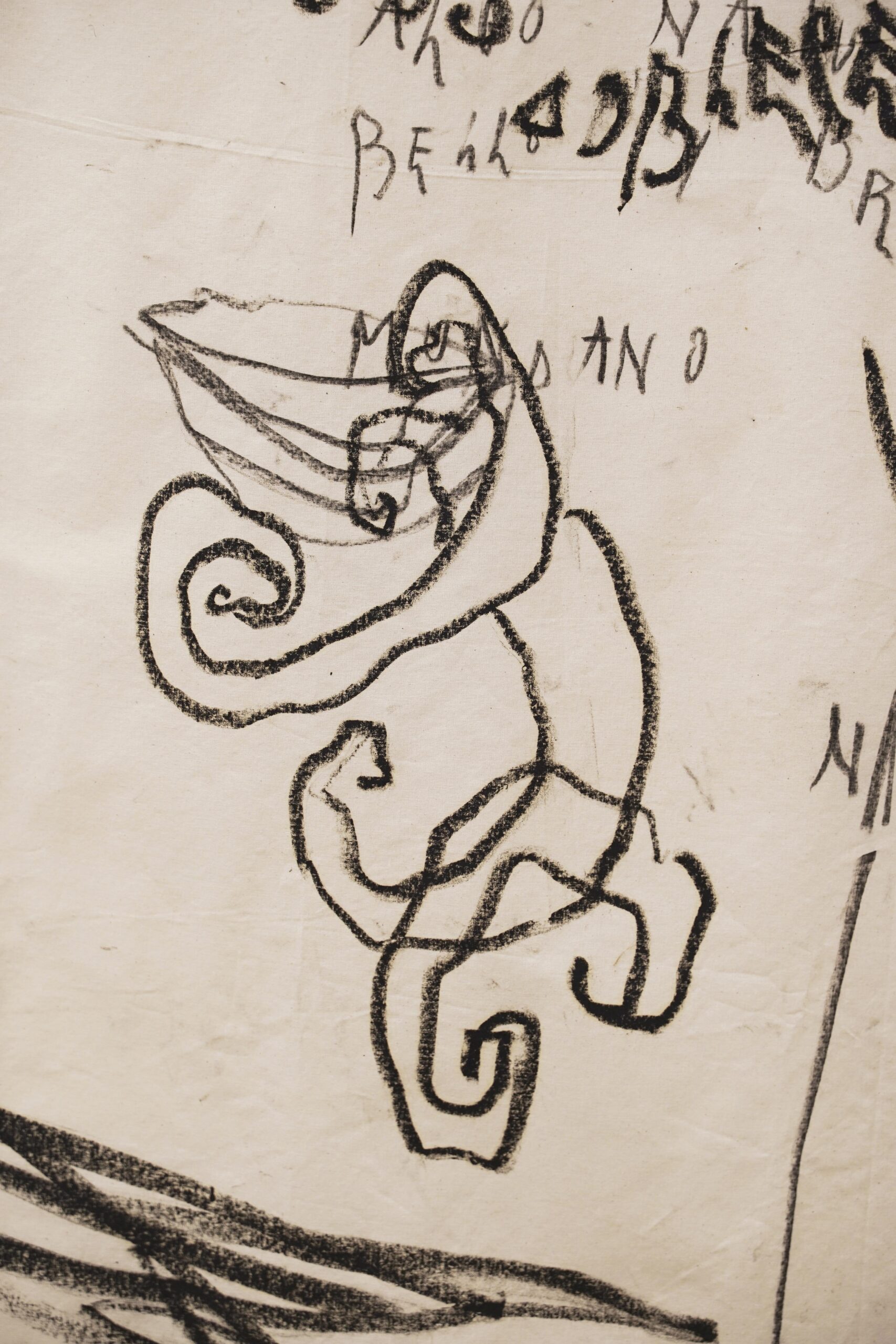

Se guardaba el sol entre las cañas de aquel atardecer, que hizo del agua un espejo. Dos trenzas bañadas parpadeaban en sus dobleces. Nos quedamos sin ropa entre las sábanas. Tú tapas con tu mano mis ojos y clavas en mis clavículas tus besos. Recorro la ciudad y las horas. El pelo gastado, los labios deshechos. Es algo natural. Bello y bruto. Mundano, delicado. Ninguna fantasía.

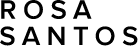

Un poco de blanco. Cálido, mullido. Tu mano por la textura del raso. Un metal dorado, trenzado entre sí. La ligereza de dos tejidos que se resbalan, caen amontonados en el suelo. Sola o contigo en el sitio más bonito que exista. Como el castillo más alto o el lago más brillante. Este montón de dólares no nos da para mucho, pero podemos chocar nuestras copas. Nos enredamos como el oro que se abraza en mis pendientes. Y este es nuestro amor, lujoso y pobre.

Sandra Mar